このセクションの他の記事

- 学習とは

- AIの学習設定

- 学習の詳細設定

- 学習の実行と進捗・学習の中止

- AIの学習の終了

- 概要

- 期待される効果

- 精度評価

- 精度評価の値について

- 精度評価の見方(分類・回帰)

- 精度評価の見方(文書データ(自然言語処理))

- 精度評価の見方(画像データ(ディープラーニング))

- 精度評価の見方(時系列解析)

- テスト結果の見方(数値)

- テスト結果の見方(ファインチューニング)

- 重要度

- RAGプロンプト管理機能

- テキストマイニング

- クラスタリング

- 学習情報

- 最適化の条件設定

- 最適化の式での条件設定

- 最適化結果の見方

- 最適化の仕組み

- 他のAIを確認する

- 再学習

- 学習済みAIの保存

- AIの作成お疲れさまでした!

クラスタリングの使い方

クラスタリングとは、データを類似性に基づいてグループ(クラスタ)に分割する手法です。各クラスタ内のデータは互いに類似しており、異なるクラスタのデータとは異なっていることを目的とします。クラスタリングは、機械学習やデータ分析において広く利用されています。

ClusterFlowを用いることで、クラスタリングの学習が行えます。

■使い方

使い方の説明用に、プロジェクトテンプレート「センサーデータによる異常検知」の改変したデータセット使って、MatrixFlowのクラスタリング機能を紹介します。

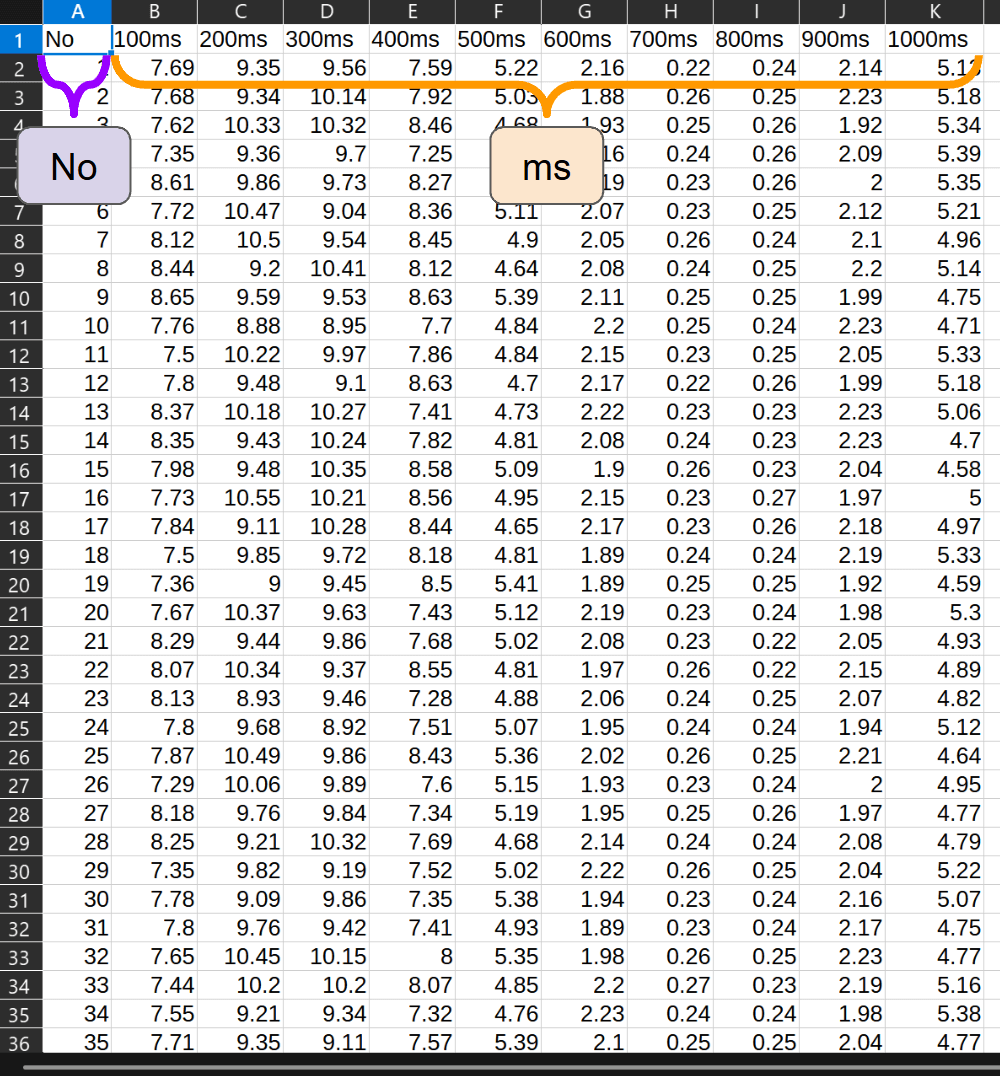

【データセット概要】

本データセットは、1000msを1周期とする波形データを、100msごとに数値化したデモ用データです。

このデータセットは以下の列で構成されています。

No:各レコードを識別するための一意の連番

ms列(10列):各時刻における波形の数値データ – 100ms、200ms、300ms、400ms、500ms、600ms、700ms、800ms、900ms、1000ms

各レコードには、1周期分(1000ms)の波形データが100ms刻みで記録されています。

波形は、1~100行が「正常な波形」、101~125行が「正常と違う波形」の想定で作られています。

※波形データに対して、今回は固定区間ごとのサンプリングを用いていますが、他にもデータセットを工夫する手法がございます。(ページ末に記載)

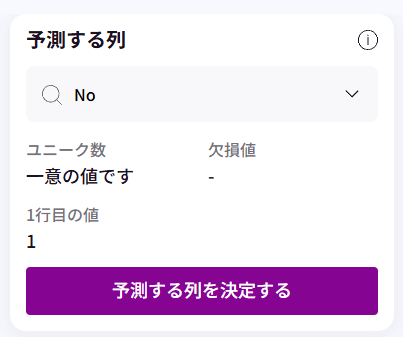

【予測する列(目的変数の設定)について】

ClusterFlow(クラスタリング)は「教師なし学習」に分類される手法のため、学習時に予測する列(目的変数)は使用しません。

そのため、予測する列には**「各レコードを識別するための一意の連番」**を指定しても問題ありません。

今回のデモデータセットでは、「No」列がこの役割を担います。

学習には影響しないため、識別用としてそのままご利用いただけます。

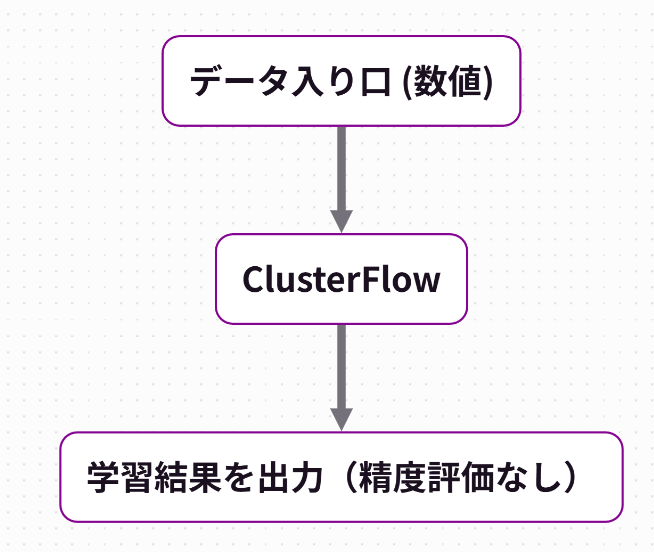

【ClusterFlowのレシピについて】

レシピの構成は右図の通りです。

終点は「学習結果を出力(精度評価なし)」を配置する必要があります。

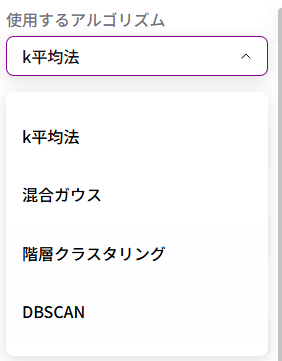

アルゴリズムは「k平均法」「混合ガウス」「階層クラスタリング」「DBSCAN」の4つに対応しています。

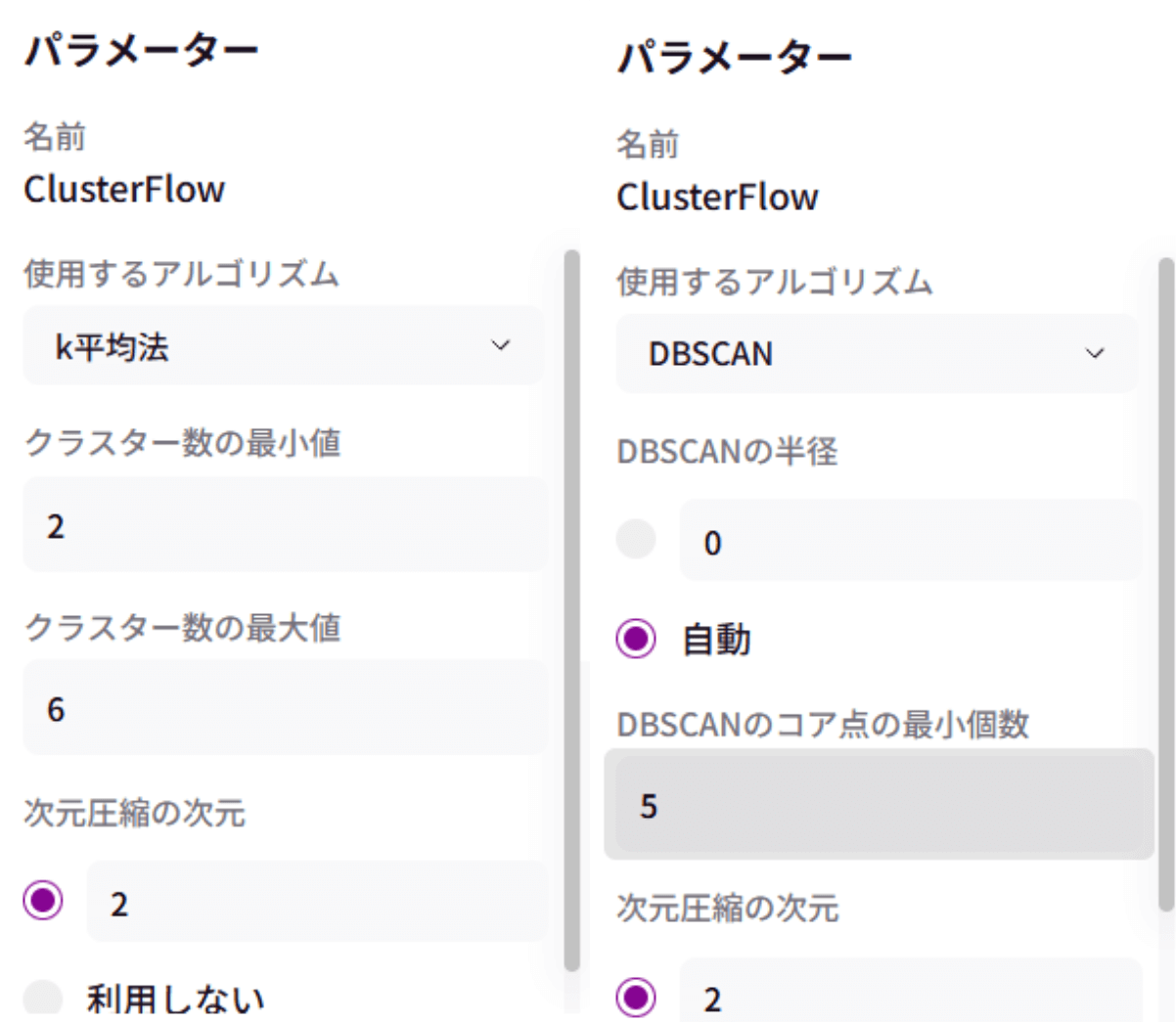

<k平均法 / 混合ガウス / 階層クラスタリング>のパラメータ

クラスター数の最小値※1 / クラスター数の最大値 / 次元圧縮の次元※2

※1)似たもの同士のグループの最小個数を決めます。最大値はその逆です。

※2)情報(特徴量)の意味を保ちながら少ない情報にまとめてくれます。例えば、次元を2にすると、2つの次元に纏めます。

<DBSCAN>のパラメータ

DBSCANの半径 / DBSCANのコア点の最小個数※3

※3)DBSCANの半径 / DBSCANのコア点の最小個数がわからない場合は「自動」がおすすめです。

【k平均法/混合ガウス/階層クラスタリング】

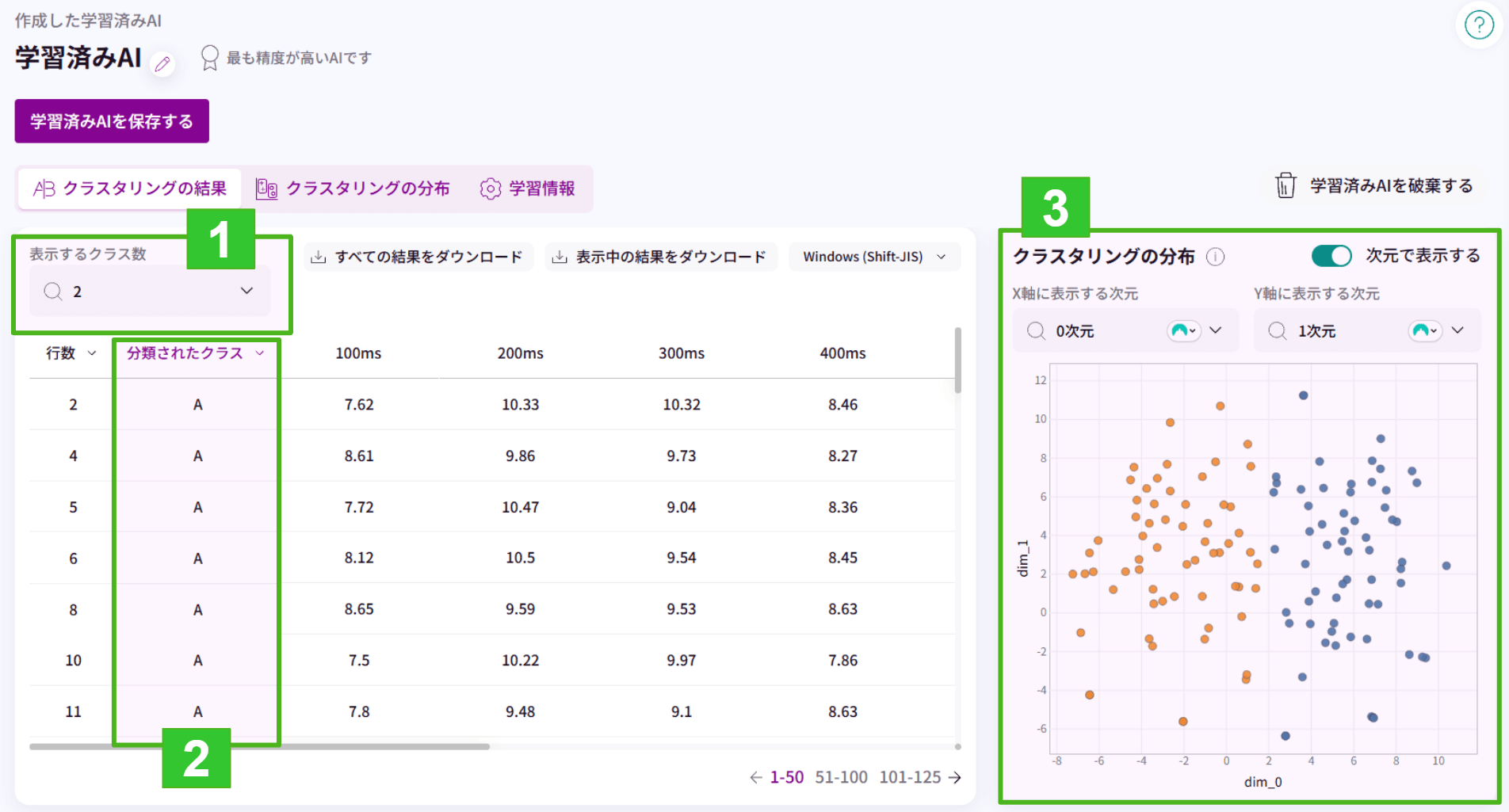

1.表示するクラス数を変更することができます。

2.表示するクラス数に合わせた「分類されたクラス」が表示されます。(アルファベットで表記されます)

3.クラスタリングの分布が表示されます。(X軸とY軸に列の設定が必要です)

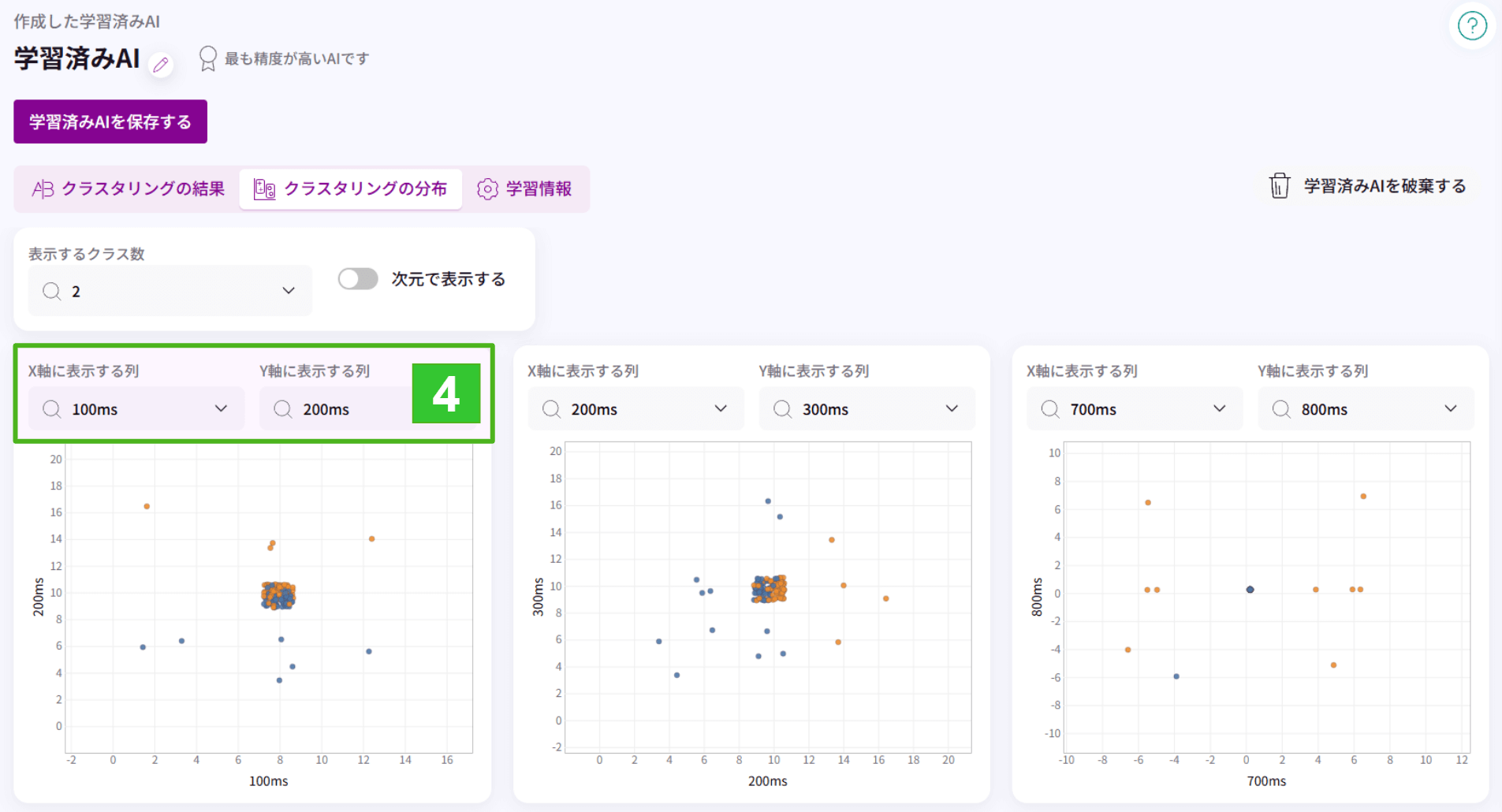

4.クラスタリングの分布のみのタブで、クラスタリングの分布のみを表示する画面です。X軸に表示する列とY軸の表示する列を設定することで、クラスタリングの分布図が表示されます。

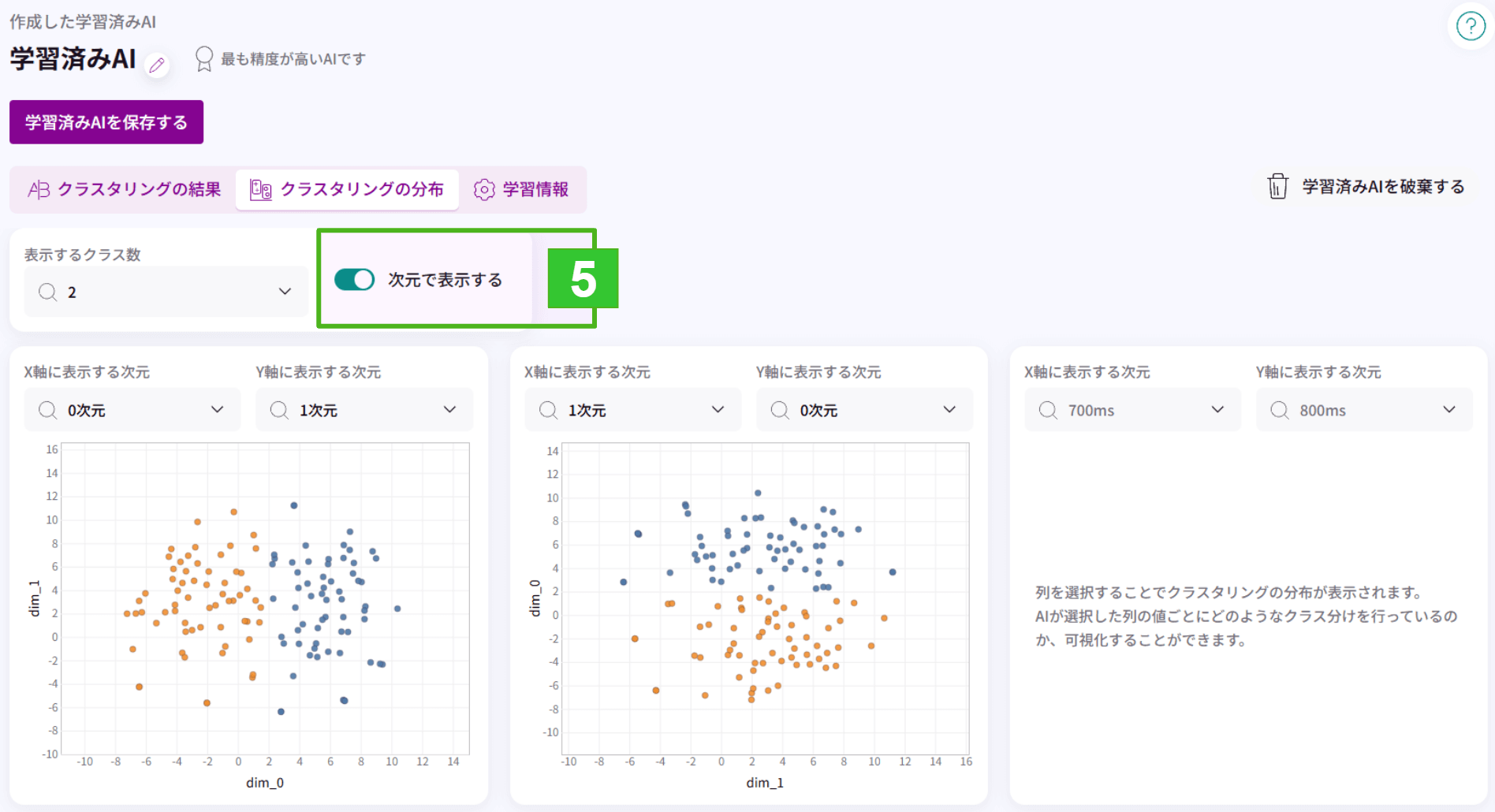

5.次元で分布を表示することができます。

【DBSCAN】

基本的な操作・使い方は【k平均法/混合ガウス/階層クラスタリング】と変わりません。

仕組みが大きく違うため、表示される内容に違いがあります。

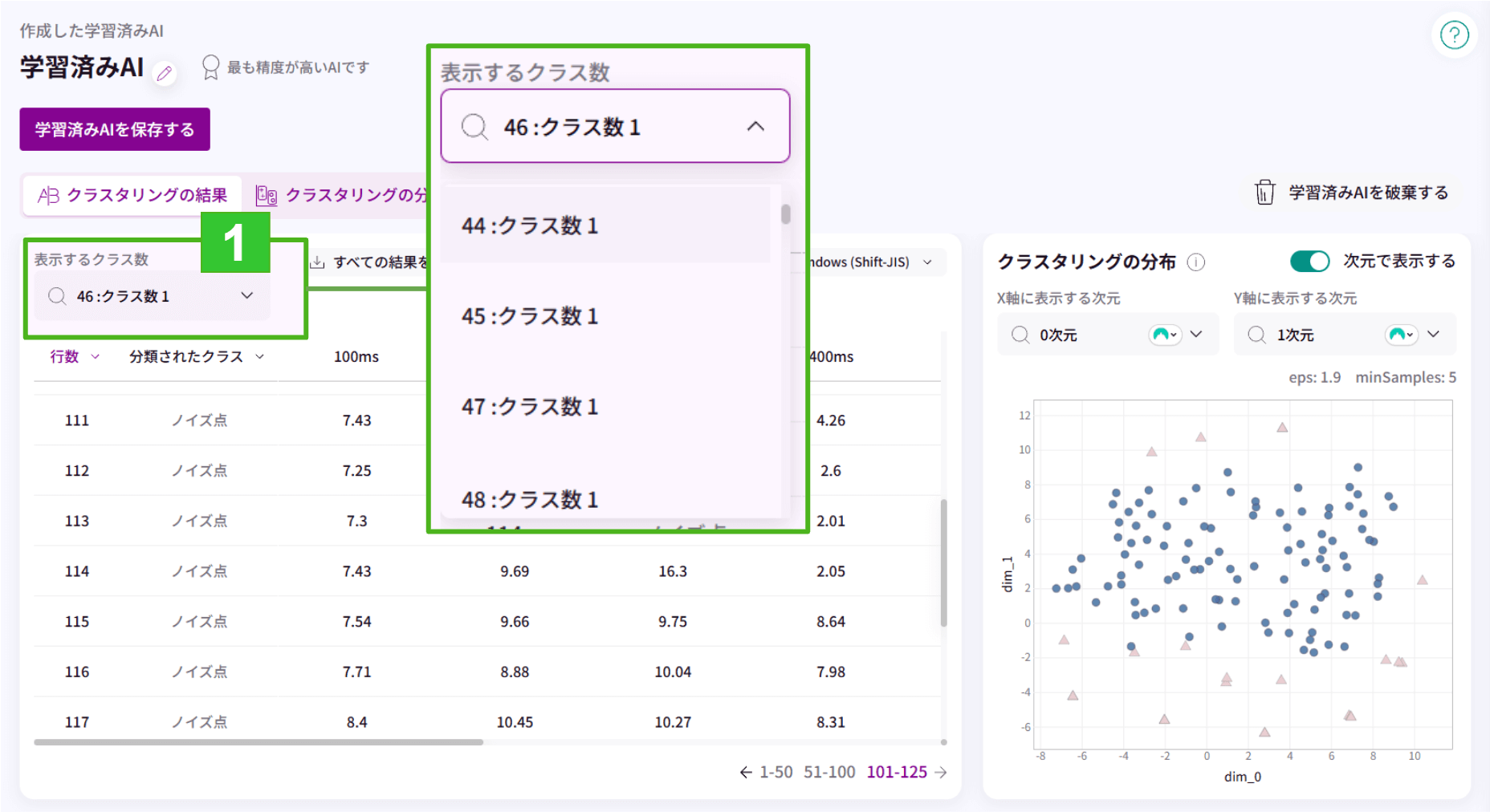

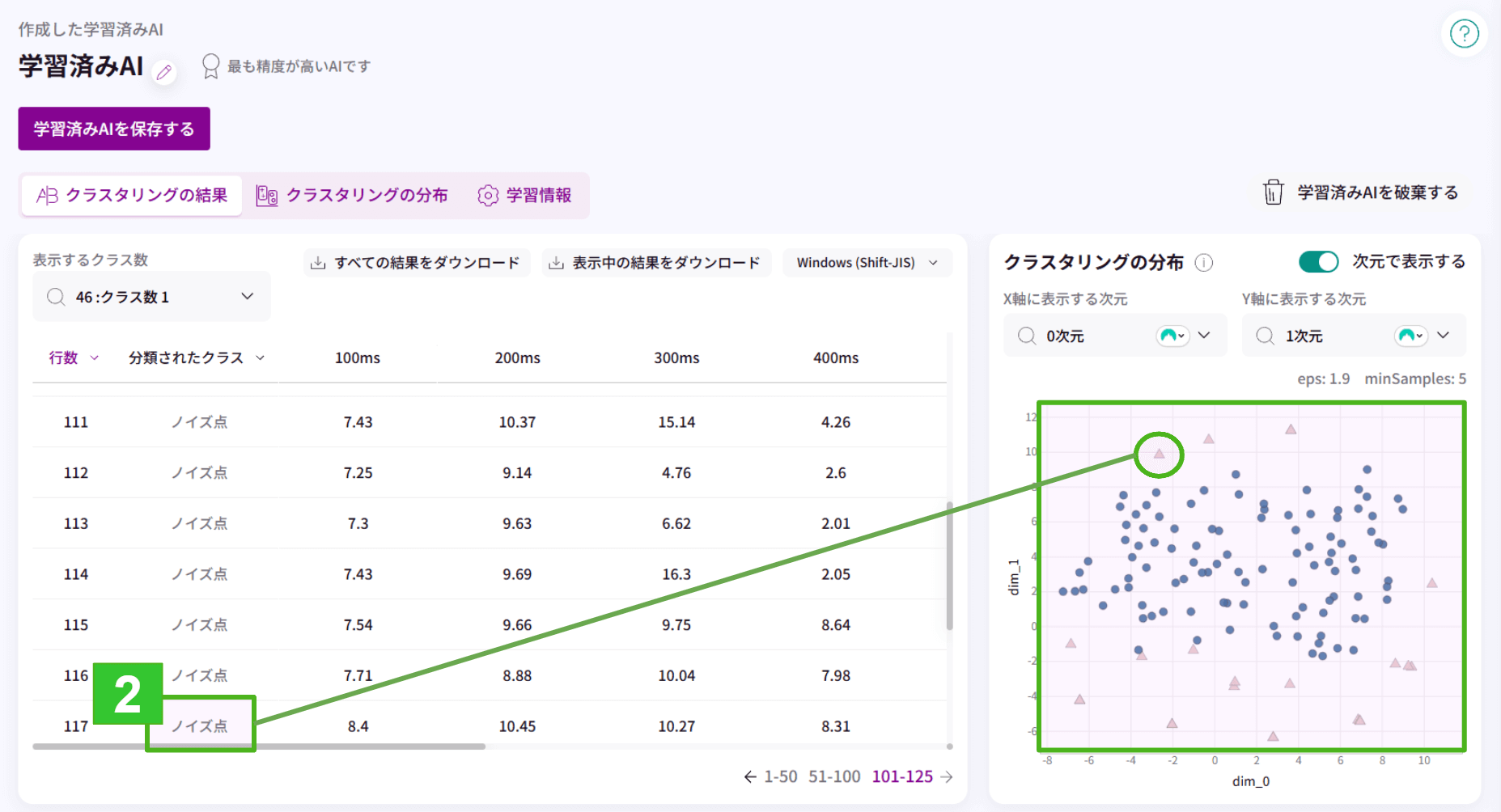

1.「表示するクラス数」で、それぞれの探索内容を選択して調節し、表示することができます。

※DBSCANの半径 / DBSCANのコア点の最小個数を「自動」にした場合

ノイズと思われる箇所がノイズ点となるように調整します。

2.今回のデータセットでは100行~125行が異常値であるだろうと想定しているため、そこにノイズ点を調整しました。

ノイズ点=特定の点(今回の場合、異常値)として扱うことができます。

その他の波形データへの手法(一部ご紹介)

🔶スライディングウィンドウ処理

波形の一部分(例:5点分)を少しずつずらして取り出す方法です。

波形を一定区間ごとに少しずつずらして分割します。

たとえば「連続する100ms × 5回分のデータ」を1つのまとまりとして分析します。

➡ 異常検知・状態遷移検出に向いている

➡ 時間的なパターンの変化を捉えやすくなる(変化の局所的パターンを捉えやすくなる)

➡ データ量が増える

🔶フーリエ変換・スペクトル変換

波形データを「どんな周期成分が含まれているか」という視点で数値化します。(波形(時系列)→ 周波数成分に変換(FFTなど))

例えば「ゆっくりした波」「細かく振動している波」が分かるようになります。

➡ 周期性・異常検知に強い(音響分析・周期性のある異常検知に向いている)

➡ 周波数成分が可視化される

➡ 解釈がやや専門的、波形の直感性が失われることも

🔶統計特徴量の抽出

波形全体の特徴(例:平均値、最大値、ばらつき、形のゆがみ など)を数値化します。

データの「形や傾向」をざっくり掴みやすく、モデル学習にも向いています。

➡ 分類・回帰のモデルに使いやすい

➡ 数値的に安定/解釈しやすい

➡ 波形そのものの形状は失われる

※データへの処理対応の詳細につきましては、ベーシックプラン(https://www.matrixflow.net/matrixflow/contact-basic-plan)の「データサイエンティストサポート」にてご案内しております。ご希望の際は、お気軽にお問い合わせください。